Rev Med UAS

Vol. 13: No. 4. Octubre-Diciembre 2023

ISSN 2007-8013

Marcial Francisco Plaza-López1, Marco Antonio Valdez-Flores2, Alberto Kousuke de la Herrán-Arita2, Juan Fidel Osuna-Ramos2, Carla Ernestina Angulo-Rojo2, Alma Marlene Guadrón Llanos2, Josue Camberos-Barraza2, Loranda Calderón-Zamora3, Claudia Desireé Norzagaray-Valenzuela3*

*Autor de correspondencia: Claudia Desireé Norzagaray Valenzuela.

Facultad de Biología. Universidad Autónoma de Sinaloa.

Av. de las Américas y Blvd. Universitarios S/N. Culiacán, Sinaloa, CP 80040, México.

Email: claudia.norzagaray@uas.edu.mx

DOI http://dx.doi.org/10.28960/revmeduas.2007-8013.v13.n4.002

Texto Completo PDFRecibido 19 de julio 2023, aceptado 25 de octubre 2023

RESUMEN

Objetivo: La presente investigación se enfocó en determinar la prevalencia del síndrome metabólico y sus componentes en una población adulta de Culiacán, Sinaloa, México; así como explorar su asociación con factores sociodemográficos y estilo de vida. --- Materiales y métodos: Se utilizó un diseño retrospectivo observacional y descriptivo, enfocado en pacientes que acudieron a la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE en Culiacán, Sinaloa, México. Se recopilaron datos sociodemográficos, antropométricos, de presión arterial y parámetros bioquímicos. El diagnóstico de síndrome metabólico se basó en criterios de la IDF. --- Resultados: La prevalencia del síndrome metabólico fue del 54.1% en la población estudiada, siendo más común en personas mayores y con obesidad. Los componentes más frecuentes del síndrome metabólico fueron HDL-colesterol bajo, hiperglucémia e hipertensión arterial. Además, se observó una frecuencia relativamente alta de sedentarismo, tabaquismo y alcoholismo en la población. La edad y el IMC se relacionaron significativamente con el desarrollo del síndrome metabólico, pero no el género ni el estilo de vida. --- Conclusiones: La alta prevalencia del síndrome metabólico y sus componentes resalta la necesidad de enfocar estrategias de detección temprana y de prevención promoviendo cambios en el estilo de vida.

Palabras clave: síndrome metabólico, obesidad, estilo de vida, adultos, Sinaloa

ABSTRACT

Objetive: This research aimed to identify the prevalence of metabolic syndrome and its components in an adult population in Culiacán, Sinaloa, Mexico, as well as to explore its association with sociodemographic factors and lifestyle. --- Materials and Methods: A retrospective observational and descriptive design was employed, focusing on patients who attended the Family Medicine Clinic of the ISSSTE in Culiacán, Sinaloa, Mexico. Sociodemographic, anthropometric, blood pressure, and biochemical data were collected. The diagnosis of metabolic syndrome was based on IDF criteria. --- Results: The prevalence of metabolic syndrome was 54.1% in the studied population, being more common in obese and older individuals. The most frequent components of metabolic syndrome were low HDL-cholesterol, hyperglycemia, and hypertension. Additionally, a relatively high frequency of sedentary lifestyle, smoking, and alcoholism was observed in the population. Age and BMI were significantly associated with the development of metabolic syndrome, while gender and lifestyle showed no significant association. --- Conclusions: The high prevalence of metabolic syndrome and its components underscores the need to focus on early detection and prevention strategies by promoting lifestyle changes.

Keywords: metabolic syndrome, obesity, lifestyle, adults, Sinaloa

INTRODUCCION

El síndrome metabólico es una entidad clínica compleja y multifacética que se caracteriza por la presencia de múltiples factores de riesgo cardiovascular y metabólico, incluyendo obesidad central, resistencia a la insulina, hiperglucemia, hipertensión arterial y dislipidemia aterogénica 1–3. La prevalencia de esta condición está en aumento a nivel mundial, lo que representa una importante preocupación de salud pública afectando cada vez a poblaciones más jóvenes tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo4.

En México, se han reportado variaciones en la prevalencia del síndrome metabólico, destacando un estudio en Nuevo León que mostró una prevalencia del 54.9% en adultos, con diferencias significativas entre hombres (45.3%) y mujeres (59.4%) (Salas y col., 2014). Estudios en comunidades indígenas y en la población general reportaron prevalencias del 50.3% y alrededor del 40%, respectivamente 5.

Los criterios específicos para diagnosticar el síndrome metabólico varían según las directrices de entidades como el Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol Panel de Tratamiento de Adultos III (NCEP ATP III), la Federación Internacional de Diabetes (IDF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 6.

La IDF ha establecido criterios de consenso para identificar el síndrome metabólico, centrados en una combinación de factores de riesgo como obesidad central, presión arterial elevada, dislipidemia, hiperglucemia y resistencia a la insulina. Los criterios de la IDF resaltan la obesidad central, medida a través del perímetro de la cintura, como un elemento clave, con umbrales específicos que pueden variar según sexo, etnia y edad, reflejando así la diversidad de la población mundial 7.

La importancia de la detección oportuna del síndrome metabólico resalta por su asociación con el desarrollo de condiciones como la enfermedad del hígado graso no alcohólico, ateroesclerosis coronaria, eventos cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 y su indicación de un posible envejecimiento acelerado 8. Esto implica no solo la necesidad de modificaciones en el estilo de vida, sino también criterios diagnósticos claros y aplicables en la práctica clínica.

En el presente trabajo de investigación se tiene como objetivo identificar la prevalencia del síndrome metabólico y de sus componentes individuales en la población adulta en Culiacán, Sinaloa, México. Asimismo, realizar un estudio de asociación del síndrome metabólico con factores sociodemográficos y estilo de vida. Esta información podría ayudar a tomar decisiones de prevención y tratamiento oportuno de los componentes del SM con el fin de disminuir la morbilidad y mortalidad cardiovascular en la población.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de estudio:

En el presente estudio se utilizó un diseño tipo retrospectivo, observacional y descriptivo.

Población de estudio

Se empleo un muestreo no probabilístico, en donde la población de estudio estuvo constituida por pacientes que acudieron a consulta durante el periodo de octubre 2022 a marzo de 2023 a la Clínica de Medicina Familiar del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Culiacán, Sinaloa, México.

Criterios de inclusión

Todos los pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años que acudieron a consulta durante el periodo estipulado previamente.

Criterios de exclusión

Se excluyeron a mujeres embarazadas, pacientes con alguna condición específica que no permitiera determinar bien los parámetros del síndrome metabólico, y pacientes que no contaban con el expediente completo incluyendo los parámetros clínicos y antropométricos requeridos para la determinación del síndrome metabólico.

Determinación del síndrome metabólico

Los datos recopilados incluyeron sociodemográficos, antropométricas, mediciones de la presión arterial y parámetros bioquímicos. Los datos sociodemográficos incluyeron la edad, sexo, sedentarismo, tabaquismo y alcoholismo. Los indicadores antropométricos incluyeron peso (kg), altura y circunferencia de cintura (cm). De acuerdo con el índice de masa corporal (IMC), los participantes se dividieron en los siguientes grupos: normopeso (IMC = 18.0–24.9 kg/m2), sobrepeso (IMC = 25.0–29.9 kg/m2) y obesidad (IMC ≥30 kg/m2). Además, se recopilaron los parámetros del síndrome metabólico como glucosa sérica en ayunas, HDL-colesterol, triglicéridos, y hemoglobina glucosilada fracción A1C (HbA1C). Por último, se obtuvieron los datos de presión arterial sistólica y diastólica de la población. El síndrome metabólico fue determinado de acuerdo con los criterios definidos por la IFD que consiste en la presencia de perímetro de cintura > 90 cm para hombres (latinos) y 80 cm para mujeres y por lo menos dos de los siguientes criterios: triglicéridos ≥ 150 mg/dl; glucosa ≥ 100 mg/dl, HDL-colesterol ≤ 40 mg/dl hombres y ≤ 50 mg/dl mujeres; y presión arterial sistólica/diastólica (≥130/85 mmHg). Además, se consideraron pacientes diabéticos a todos aquellos con niveles de glucosa sérica en ayuno por arriba de 100 mg/dl.

Diseño estadístico

Las variables fueron analizadas con la ayuda del paquete estadístico SPSS versión 26. Las variables cualitativas como el sexo biológico, tabaquismo, sedentarismo y alcoholismo se expresaron como frecuencias y/o porcentajes, las cuantitativas como edad, peso, altura, circunferencia de cintura, IMC, presión arterial sistólica y diastólica, así como también los niveles séricos de glucosa, HDL-colesterol, triglicéridos y HbA1c se expresaron en medias y desviación estándar. Se utilizó la prueba de t-student para la comparación de medias independientes y chi-cuadrada para análisis de asociación entre las variables de estudio y análisis de correlación logística.

Consideraciones éticas

La investigación contó con la aprobación del Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa (CEI-FM-PI-2024-01).

RESULTADOS

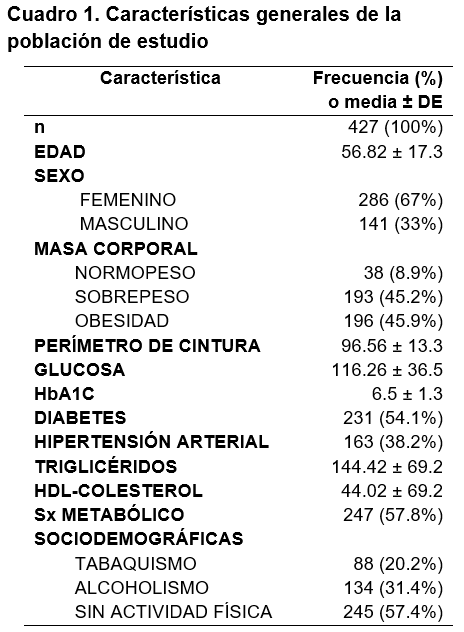

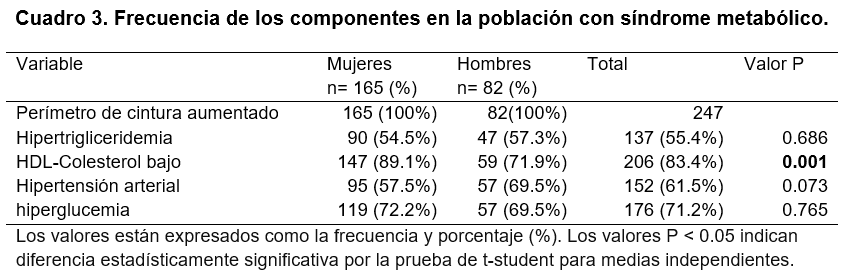

En el Cuadro 1, se muestra las características generales de la población incluyendo los datos sociodemográficos, parámetros antropométricos y bioquímicos. La población de estudio comprendió de 427 pacientes, de los cuales 286 (67%) fueron mujeres. La media de la edad fue de 56.82 ± 17.3 años. Al momento del estudio 88 (20.2%), 134 (31.4%) y 245 (57.4%) fueron fumadores, alcohólicos y sedentarios (sin actividad física), respectivamente. El IMC normal (< 24.9) se observó en 38 (8.9%) pacientes; 193 (45.2%) presentaron sobrepeso (25- 29.9); y 196 (45.9%) presentaron obesidad (> 30.0). El perímetro de cintura promedio fue de 96.56 ± 13.3 cm.

La prevalencia de síndrome metabólico fue de 54.1% (n = 231) de la población. El nivel de glucosa sérica en ayunas fue de 116.26 ± 36.5 mg/dl, y la prevalencia de diabetes fue relativamente alta, afectando a 232 (54.1%) pacientes; mientras que la media de los valores de HbA1C fue de 6.5 ± 1.3%, indicando un control glucémico bueno en la población. La hipertensión arterial se encontró en 163 (38.2%) pacientes. Los niveles promedio de triglicéridos fue de 144.42 ± 69.2 mg/dl y HDL-colesterol de 44.02 ± 69.2 mg/dl, subrayando la relevancia de estos componentes como factor comórbido del síndrome metabólico.

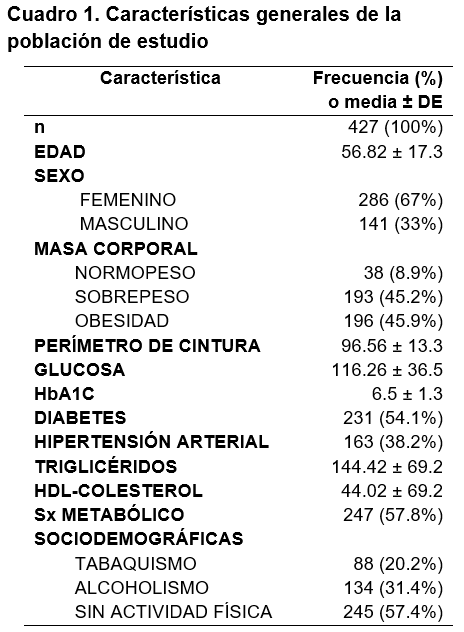

En el Cuadro 2 se muestran las comparaciones de las características clínicas y sociodemográficas de la población de acuerdo con el sexo biológico. Los análisis revelaron que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en términos de perímetro de cintura (p = 0.909), hipertensión arterial (p = 0.319), síndrome metabólico (p = 0.837), diabetes mellitus tipo 2 (p = 0.538) y HbA1C (p = 0.111). Además, las variables sociodemográficas como la edad (p = 0.990), tabaquismo (p = 0.447), alcoholismo (p = 0.101) y sedentarismo (p = 0.295) tampoco mostraron diferencias significativas entre hombres y mujeres. En cuanto a la variable HDL-Colesterol bajo, se observó mayor frecuencia en mujeres (p < 0.010). Aunque los triglicéridos mostraron una tendencia hacia la diferencia entre géneros (p = 0.073), esta no alcanzó significancia estadística. No obstante, la tendencia observada sugiere la posibilidad de diferencias en el perfil de lípidos entre hombres y mujeres que merecen mayor exploración.

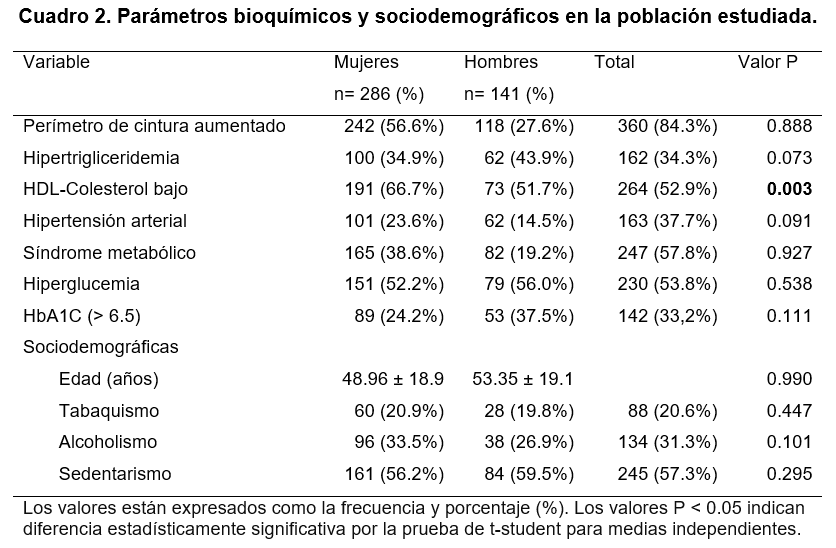

Dentro de la población con síndrome metabólico, los niveles de HDL-colesterol bajo fue la condición más frecuentemente, seguido de hiperglucemia e hipertensión arterial. En forma similar que en la población general, se observó diferencia estadísticamente en la frecuencia del HDL-colesterol bajo con respecto al sexo, mientras que, para hiperglucemia, hipertrigliceridemia e hipertensión arterial no hubo diferencias significativas (Cuadro 3).

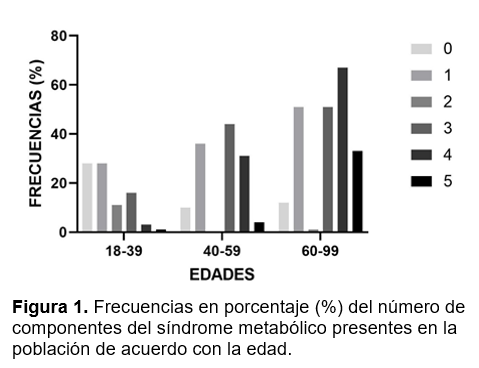

En la Figura 1, se muestran las frecuencias del número de componentes del síndrome metabólico presentes de acuerdo con la edad en la población. Se puede observar un mayor porcentaje de pacientes con 0 y 1 componente en la población adulto joven (18-39 años); mientras que en la población intermedia (40-59 años) se observa un incremento marcado en la frecuencia de los pacientes con 3,4 y 5 componentes; y en la población adulto mayor (60-99 años) las frecuencias de pacientes con 3 y 4 componentes se incrementan por arriba del 50%.

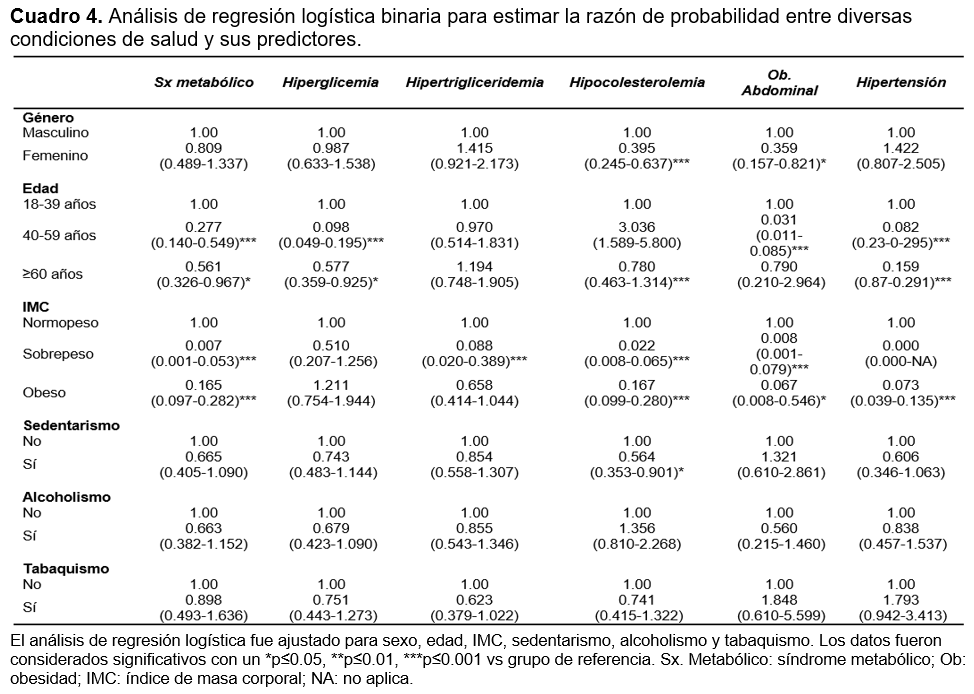

En el Cuadro 4 se analiza, mediante un modelo de regresión logística, la relación de los factores sociodemográficos como el género, la edad y el IMC, así como factores relacionados con el estilo de vida incluyendo el sedentarismo, tabaquismo y alcoholismo sobre el síndrome metabólico y otras condiciones de salud. El síndrome metabólico mostró una asociación estadísticamente significativa en función con la edad y el IMC, encontrándose mayor probabilidad en los grupos de pacientes con mayor edad (P< 0.001) y con sobrepeso (P< 0.001) y obesidad (P< 0.001), mientras que los otros factores no mostraron asociación significativa. La hiperglicemia, solo mostró asociación significativa en función de la edad y triglicéridos elevados mostró asociación significativa en función de IMC; sorprendentemente, el factor hipocolesterolemia mostró asociación con la mayoría de los factores analizados incluyendo el género, la edad, el IMC y el sedentarismo. Igualmente, la obesidad abdominal mostró asociación con el género, la edad y el IMC; mientras que la hipertensión arterial mostró asociación con la edad y el sobrepeso.

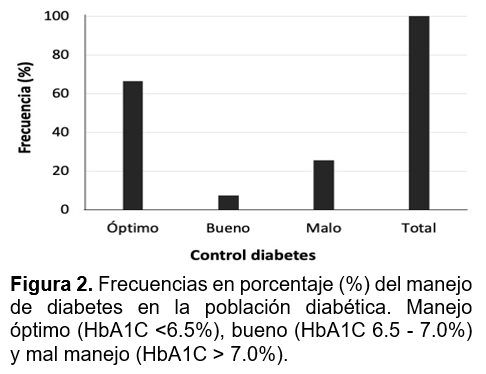

Por otro lado, se determina la incidencia de la población con diabetes mellitus tipo 2, como una de las complicaciones más comunes del síndrome metabólico. Se encontró una frecuencia del 53% de la población con diabetes mellitus tipo 2 encontrándose una relación estadísticamente significativa (P< 0.001) con respecto a la edad con valores de 17.2%, 56,8% y 67.0%, para la población adulto joven, adulto y adulto mayor, respectivamente. Además, se encontró que el 66.5% de la población con diabetes contaba con control diabético óptimo con valores de HbA1C menores de 6.5%, el 7.5% presentó control diabético bueno y el 25.8% presentó control diabético malo (Figura 2). Lo cual indica que la mayoría de los pacientes diabéticos se encuentran bien tratados dentro de la población estudiada.

DISCUSIÓN

El presente estudio determinó la prevalencia del síndrome metabólico y de sus componentes individuales en la población de Culiacán, Sinaloa, México. La prevalencia del síndrome metabólico fue del 57.8% y el componente más frecuente del síndrome metabólico fue la obesidad abdominal con un 84.3% de la población encontrándose en mayor proporción en mujeres que en hombres.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) ha sido una herramienta fundamental para comprender la epidemiología de factores de riesgo cardiometabólicos en México. Esta encuesta reveló que en México sigue aumentando la prevalencia de factores como la obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial independientemente del nivel socioeconómico. Los resultados encontrados en el presente estudio fueron similares a lo reportado por Nayeli Macias y col., 2021 quienes encontraron una prevalencia del síndrome metabólico 59.6% en la población mexicana 9 y Ortíz-Rodríguez y col., reportaron una prevalencia de 44.2% igualmente para la población mexica 10. Estudios a nivel mundial indican diferencias en las cifras, reportando en Estados Unidos un 34.7% en adultos 11 y en Canadá, variaciones desde 18.3% al 41% dependiendo la edad de la población 12. La prevalencia del síndrome metabólico se ve influenciada por características demográficas como la edad, el género y la etnia de la población estudiada, por lo que la alta prevalencia del síndrome metabólico reportado para México se puede explicar, por lo menos en parte, debido a las diferencias en el estilo de vida, que son temas de gran relevancia en la salud pública particularmente en el estado de Sinaloa 13. Por otro lado, la prevalencia del síndrome metabólico se determinó de acuerdo con los criterios de la Federación Internacional de la Diabetes (IDF), los resultados pueden mostrar variaciones significativas por ejemplo para los criterios de la IDF y del Panel III de Tratamiento de Adultos (ATP III) 14.

Los componentes más frecuentes del síndrome metabólico fueron la obesidad abdominal seguido por glucosa sérica elevada, niveles de HDL-colesterol bajo, hipertensión arterial y por último niveles de triglicéridos elevados. Estos resultados fueron similares con lo encontrado por Omar Yaxmehen y col., 2021 quienes reportaron el HDL-colesterol bajo y la obesidad abdominal como los componentes más frecuentes en la población mexicana 1. Por otro lado, estos resultados difieren por lo encontrado por Ortiz Galeano y col., 2022 para la población de Paraguay, donde determinan como criterios más frecuentes la hipertensión arterial, seguido por el HDL-colesterol bajo y el perímetro de cintura aumentado 15.

En el presente estudio no se encontraron diferencias significativas entre las variables sociodemográficas, antropométricas y clínicas entre hombres y mujeres; solo la variable HDL-colesterol bajo mostró una prevalencia significativamente mayor en mujeres. Este estudio también reveló que no hubo diferencias significativas en la prevalencia del síndrome metabólico con respecto al sexo, solo se encontró una mayor tendencia en mujeres. Estos resultados difieren con los reportado en un estudio realizado en Qatar por Ahmed y col., 2020 donde reporta una mayor prevalencia en hombres que en mujeres 56.7% vs 42.5% 16. Igualmente, el estudio reportado por Ortiz-Rodríguez encontró mayor prevalencia en hombres que en mujeres10 en la población mexicana. Autores concluyen que sus resultados pueden explicar el echo de que los hombres desarrollan comúnmente complicaciones cardiovasculares 10 años antes que las mujeres y su posible rol en la menor supervivencia encontrada en hombres mexicanos.

Dentro de los componentes individuales en la población con síndrome metabólico, similar a la población general, se encontró que el HDL-colesterol disminuido fue el más común, seguido por niveles séricos aumentados de glucosa y triglicéridos de acuerdo con los criterios de la IDF. Los niveles de HDL-colesterol bajo y las diferencias significativas entre hombres y mujeres destacan una preocupación particular para las mujeres. Aunque la prevalencia de otros componentes del síndrome metabólico fue alta, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre géneros para la mayoría de los criterios. Estos hallazgos subrayan la importancia de estrategias de intervención focalizadas en la mejora del perfil lipídico, especialmente para las mujeres, en el manejo del síndrome metabólico.

La relación entre los factores sociodemográficos y estilo de vida con el síndrome metabólico ha sido ampliamente investigada. Los análisis de regresión logistica mostraron asociación significativa entre el síndrome metabólico con la edad y el IMC, mientras que el género, sedentarismo, tabaquismo y alcoholismo no mostraron asociación significativa. Diversos autores concuerdan que la edad juega un rol importante en el desarrollo del síndrome metabólico. En el presente trabajo, el síndrome metabólico incrementó considerablemente en los grupos de mayor edad. Este comportamiento coindice con lo reportado por diferentes autores con estudios en México y otros países 12,15,17. A pesar de que se ha encontrado una estrecha relación entre el sedentarismo y hábitos alimenticios, los resultados no revelaron asociación significativa posiblemente por el tamaño de la muestra analizada. Sorprendentemente, el HDL-colesterol bajo mostró asociación en función de la edad, el género, el IMC y el sedentarismo. Estos resultados resaltan la importancia del estilo de vida para reducir la prevalencia del síndrome metabólico y sus componentes, destacando la promoción de hábitos saludables en la comunidad.

Por otro lado, se determina la incidencia de la diabetes mellitus tipo 2 en la población estudiada como una de las complicaciones más comunes del síndrome metabólico. La diabetes mellitus tipo 2 estuvo presente en el 53% de los pacientes encontrándose una relación significativa con respecto a la edad. Además, se estimó el control de la diabetes a través de la determinación de los niveles de hemoglobina glucosilada fracción A1C (HbA1C). Interesantemente, casi el 80% de la población con diabetes contaba con un buen control con valores de HbA1C menos de 7.0%.

Este estudio enfrenta varias limitaciones metodológicas que requieren consideración al interpretar los resultados. En primer lugar, el uso de un diseño de muestreo no probabilístico podría limitar la capacidad de generalizar los hallazgos a la población general del Estado de Sinaloa. Además, la recopilación de datos basada en autoinformes para variables relacionadas con el estilo de vida introduce la posibilidad de sesgos de respuesta, lo que podría afectar la precisión de los resultados. Por último, el tamaño relativamente pequeño de la muestra podría restringir la validez externa de los hallazgos y limitar la capacidad de realizar inferencias significativas sobre la población en general. Para futuras investigaciones, se recomienda considerar un enfoque de muestreo probabilístico, validar la recopilación de datos con métodos objetivos y aumentar el tamaño de la muestra para mejorar la representatividad y la robustez de los resultados.

CONCLUSIONES

La población estudiada mostró una alta prevalencia de síndrome metabólico, así como se sus componentes individuales incluyendo la hiperglicemia, obesidad abdominal, hipertrigliceridemia e hipertensión arterial. La incidencia del síndrome metabólico incrementó con la edad y el IMC, mientras que otros factores como el género y aquellos relacionados con el estilo de vida no mostraron correlación significativa. Este estudio subraya la necesidad crítica de enfrentar el síndrome metabólico a través de programas de salud pública diseñados específicamente y ampliar la investigación sobre sus factores desencadenantes, con un enfoque especial en la obesidad y el envejecimiento. Se señala la prevalencia especialmente alta de síndrome metabólico, su incremento con el paso de los años y cómo la obesidad influye notablemente en su prevalencia. La investigación proporciona una visión profunda y valiosa de la situación epidemiológica del síndrome metabólico en Sinaloa, México, respaldando el imperativo de adoptar estrategias específicas de prevención y tratamiento para enfrentar este grave reto de salud pública.

Referencias